Como surgiu a paixão pelo cinema?

Eu vivo e sempre vivi em Espinho. Quando tinha 12 anos começou um festival de cinema que é o Cinanima, que ainda hoje existe. Além do festival propriamente dito, dinamizava coisas à volta do cinema, havia um cineclube. Gostava especialmente do cinema de animação. Gostava muito de desenhar e comecei a ter alguma curiosidade em perceber como aquilo funcionava, como eram os bastidores do cinema. Paralelamente, havia o cineclube onde comecei a ver filmes que nunca tinha visto. Coisas que não faziam parte do cartaz normal dos filmes de cowboys que via, daquilo que passava na televisão, e isso foi-me despertando. Foi quase uma constante que me foi encaminhando. Depois foi uma questão de sorte e de sentido de oportunidade que fui agarrando e cá estou até agora.

Recorda-se do primeiro filme que viu? Ou do primeiro que o marcou?

Lembro-me. O que tenho memória mais antiga de ter visto – mas isso foi muito antes de ter o fascínio pelo cinema – foi A Quimera de Ouro, do Charles Chaplin. Teria seis anos, por aí. Lembro-me do dia em concreto, era uma sexta-feira à tarde, e lembro-me como estava o tempo. Não me lembro da altura do ano, mas devia ser outono, porque estava a chover. Fui de boleia com uns familiares que levaram os filhos também e até me recordo perfeitamente do sítio onde estacionaram o carro, o que é uma coisa estranha (risos). Há todo um cenário para a primeira vez que vi um filme.

Quando escolheu seguir o caminho do jornalismo já tinha como objetivo poder trabalhar na área de cinema?

De todo. Vou para o jornalismo por uma coincidência cósmica. Quando era estudante, tinha um professor que tinha um jornal local, um jornal aqui de Espinho, que tinha 300 ou 500 exemplares semanais. Ele perguntou-me se queria fazer uma reportagem para o jornal local. Lembro-me de ter escrito essa reportagem, ele corrigiu-a, explicou-me como devia ser feito e ficou o prazer de contar histórias, de escrever histórias. Depois, já na fase mais adulta, existe a possibilidade de fazer um estágio no jornal O Comércio do Porto, uma publicação centenária que existiu até há 20 anos, e que era um jornal de referência. Comecei a estagiar lá e, mais uma vez o cinema, fazia parte da comissão organizadora do Cinanima e acabei por ter a sorte de na primeira vez que entrei num estúdio de rádio ter sido para falar do festival, na primeira vez que fui falar a um estúdio de televisão foi para falar sobre o festival, e aos poucos comecei a interessar-me. A dada altura estava a fazer umas crónicas de rádio sobre cinema, mas sem qualquer pretensão de aquilo ser uma carreira, mais concentrado no papel e na carreira de jornalista. Depois, surge a oportunidade, de uma maneira muito curiosa, de começar a fazer uma rubrica de cinema. Na Rádio Comercial, na direção do Norte, já trabalhava em cinema, já me ouviam algumas pessoas, e uma vez, num trabalho qualquer em que fui fazer uma entrevista, perguntaram-me se queria fazer uma rubrica de cinema num programa de televisão novo. O processo não foi assim tão simples e tão linear, mas ao fim de quase um ano estava a fazer essa rubrica de cinema na televisão, naquele que era um antepassado muito longínquo, um bisavô, da Praça da Alegria, que era o Às 10. Andei a fazer isso durante dois anos. Depois surgiu a oportunidade de fazer jornalismo mesmo na redação da RTP. Continuei sempre a acumular o papel de jornalista de rádio, já estava a trabalhar na altura na Antena 1. Beneficiei sempre de uma coisa. Na altura, isto em 1986, não havia tanta gente nova a tirar cursos de jornalismo. A primeira fornada de jornalistas das escolas de comunicação – só havia duas e aparecem mais ou menos na altura em que estou a começar – surge quando já estou instalado na profissão e na RTP e na Antena 1.

Estamos familiarizados com as entrevistas que faz a grandes estrelas do cinema há muitos anos. Como foi conseguindo ter essas entrevistas?

Olha, se quer que lhe diga nem eu sei. Agora olho para trás e digo “como é possível alguém ter confiado tanto em mim?!” Mas digo isto com genuína franqueza, porque na verdade a primeira vez que fui fazer uma coisa dessas achava que era a primeira e única vez, porque Portugal, para o mercado do cinema, não era tão importante assim que justificasse o dinheiro, com viagens do jornalista, com equipas, com esses meios. Beneficiei de uma conjuntura temporal, tive sorte, mais uma vez, porque comecei a fazer isso ainda na RTP, mas as entrevistas eram muito raras. A primeira vez que fui fazer uma entrevista assim fora do país foi em 1987, 1988. Fui a Londres fazer uma entrevista ao Timothy Dalton. Já tinha feito aqui em Portugal uma ao Richard Attenborough por causa de um filme que ele promoveu, o Grita Liberdade. Como apanhei a onda do crescimento do negócio do cinema e da distribuição, e o modelo de negócio foi mudando, tive sorte, porque nestas entrevistas não é o meio que representamos que paga as despesas, é a própria distribuidora e a produtora do filme, que têm esse orçamento para a promoção. Aquilo são conversas com as atrizes e com os atores, mas no fundo o objetivo é promover e lançar filmes. Aos poucos comecei a fazer mais e com o aparecimento da SIC mudei-me da RTP para a SIC. Fiz parte da fundação da SIC. Na altura a pessoa que mandava na SIC era o Emídio Rangel, um arrojado diretor que tinha uma atitude muito proativa no apoio aos jovens. Ele sempre disse “as entrevistas são importantíssimas, pagamos para ter exclusivos”. Comecei a dizer aos senhores dos filmes que se não tivessem dinheiro para os custos nós pagávamos se fosse um exclusivo para nós, e de repente estava a fazer quase todas. Andei nisto 30 anos. Tinha semanas em que ia muitas vezes fazer entrevistas. Ia cinco, seis vezes por ano a Nova Iorque e a Los Angeles. A Londres ia dezenas de vezes por ano, ou Paris, Roma, Madrid. Eram os centros onde os atores iam. Dávamos alguma importância a isso na SIC na altura e foi meio caminho andado para só fazer isto. Por exemplo, estou a fazer o programa de cinema o Janela Indiscreta, que antes se chamava 35mm, ininterruptamente há 20 anos. Vai fazer 21 anos já.

As novas tecnologias, as redes sociais alteraram o modelo dessas entrevistas?

Agora quase todas as entrevistas são feitas por Zoom e por Teams, tirando uma vez ou outra em que tenho uma viagem para fazer aqui ou acolá. Agora põem a equipa lá a filmar o ator ou realizador e eu estou à distância do Zoom a fazer as perguntas. Eles depois mandam-me a cassete gravada como se estivesse lá ao lado dele. Aliás, aconteceu um episódio que me fez perceber que as viagens acabaram. Uma vez, a fazer o lançamento de um filme da Pixar, o circuito foi mais ou menos este: estava em Espinho a fazer as entrevistas, liguei-me a Londres só para conferir as coisas, o tempo, a ordem das entrevistas, etc.; de Londres transferiram-me para Nova Iorque para explicar como queria o plano, para testar. Quando estava tudo ok passaram-me para Los Angeles para gravar e quando começaram a gravar o produtor do filme estava na Nova Zelândia e o realizador estava em Itália. Dei a volta ao mundo sem sair de Espinho.

Que entrevistas o marcaram mais pela positiva?

As que me recordo melhor e que recordo com saudosismo, agora mais ainda porque já não se fazem daquela forma, foram com o Al Pacino, a Meryl Streep e o Dustin Hoffman. Normalmente os mais velhos são muito mais simpáticos e atrativos para a conversa. Gostam de contar histórias. Lembro-me de uma fantástica com o Jack Lemmon. Foi uma entrevista incrível, isto em 1991 ou 1992. Foi uma das entrevistas que recordo com algum encanto porque percebi que era alguém que gostava de falar. Mas há outras engraçadas. Por exemplo, a primeira vez que entrevistei o Leonardo DiCaprio ele tinha 15 anos. A última vez que o entrevistei presencialmente foi por causa do Lobo de Wall Street, em Nova Iorque, mas já o entrevistei depois disso por Zoom. Ele hoje é um adulto, um homem de barba rija, mas quando o entrevistei pela primeira vez, ainda antes do Titanic, lembro-me que disseram “o miúdo é interessante, podes fazer as perguntas com alguma densidade, que ele é fixe, é boa onda”, e na verdade, olha, hoje é o Leonardo DiCaprio. Na altura ninguém sabia quem era, era um miúdo num filme.

E que entrevistas foram no sentido oposto?

Há que ressalvar uma coisa. Eles estão a fazer a promoção de um filme. Não podem ser muito fastidiosos. Mas já vi situações caricatas, de atores se revoltarem, se chatearem com colegas com os quais estiveram antes, porque fizeram perguntas indelicadas ou sobre a vida privada. Passaram-se dos carretos e saíram da entrevista e não quiseram fazer mais nenhuma. Mas há uns quantos que são um enjoo. Lembro-me, por exemplo, do Steven Seagal, que era muito antipático. Do Robert DeNiro, que não é antipático, mas não é muito confortável entrevistá-lo porque percebe-se que ele não está para ali virado, está a fazer aquilo como se fosse um frete. Fica a olhar para os sapatos, para o teto e quando estamos a fazer uma entrevista convém olhar nos olhos para percebermos a reação. O DeNiro diz “sim”, “não”, “não sei”, “talvez”, coisas deste género.

Se pudesse escolher, qual era o ator ou realizador que gostava de entrevistar e que não teve oportunidade de o fazer?

Estive uma vez com o Clint Eastwood, mas não para entrevista. Encontrei-o na cantina da Warner Bros, eu estava com uma amiga luso-americana que trabalhava na equipa de produção do Kevin Costner. Ele estava na mesa ao lado e era uma das personagens que mais gostava de ter entrevistado na vida – e nunca o fiz. Ele não dá muitas entrevistas, mas das que vi nota-se que é uma pessoa muito interessante, com ideias muito precisas sobre o papel que tem no cinema. Dizem também que ele não é fácil, mas de qualquer maneira era uma das pessoas que gostava de ter entrevistado. Mas há outros atores e atrizes que gostava de ter entrevistado e não entrevistei. Normalmente aqueles mais velhos. Por exemplo, entrevistei a Lauren Bacall uma vez no Festival de Berlim. Eram entrevistas em que apetecia continuar a falar.

Vamos falar de cinema português. Estamos a viver um período de maior fulgor?

Acho que é uma boa altura para o nosso cinema. Durante muitos anos havia até condicionantes técnicas para o cinema português. Não era tanto pela produção do filme em si, mas eram as salas que nem sempre tinham as melhores condições. O cinema português às vezes corria o risco de passar em velhas salas de cinema onde nem os diálogos se entendiam bem. Também não tivemos uma relação nada fácil com a produção de cinema naquele período logo a seguir ao 25 de Abril. Tivemos grandes realizadores, que fizeram coisas incríveis, e havia um certo divórcio do público com o cinema português. Agora, a que se assiste nos últimos anos? Essencialmente há uma nova leva de jovens realizadores que só fazem cinema português porque é produzido em Portugal, pois as histórias deles são histórias universais, têm uma qualidade de realização, de produção, de edição e uma qualidade técnica que não fica nada atrás de qualquer produção. Às vezes é só uma questão de investimento ou de algo a que se chama valor de produção. A nova geração de realizadores começou nas curtas-metragens, começaram por dinamizar projetos muito interessantes, porque hoje também é mais barato e fácil filmar. Esta nova geração tem vindo a destacar-se, a ser premiada lá fora. Basta ver o que aconteceu com o Ice Merchants, que chegou aos Óscares. Já ganhámos Ursos de Prata, menções honrosas em quase todos os grandes festivais, Palmas de Ouro. O cinema apesar de ser uma arte, tem de ser uma arte que tem de ser também negócio. Quem tem dinheiro para meter num filme tem de saber que o vai receber. Muito do nosso cinema não tem o retorno que se espera, é para isso que há apoios do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), que tem sido um garante para esses jovens realizadores, para a nova leva de gente que está a fazer cinema. Há uma linguagem que já não é só portuguesa, eles estão preparados para falar a linguagem do cinema em qualquer parte do mundo e isso é muito importante.

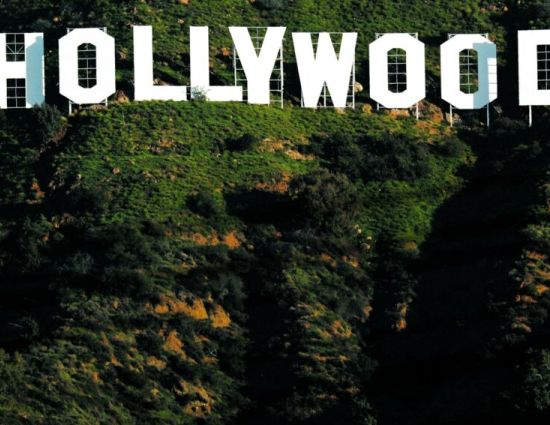

Longe da sua era dourada, o que é Hollywood atualmente?

Hoje, Hollywood é essencialmente uma marca. A maior parte dos filmes, mesmo os blockbusters, não é feita lá. São feitos na Europa. Aliás, os grandes estúdios que estão a produzir cinema americano de massas são nos arredores de Londres, nos arredores de Budapeste, onde há três ou quatro grandes estúdios e onde foram gravados os filmes de Dune ou séries da Netflix, que depois levam o carimbo da marca Hollywood, mas na verdade não são Hollywood de todo. Hollywood vive da sua memória, vive da sua história, mas se estudares um bocadinho da história de Hollywood percebes que aquilo sempre foi um foco de tumulto e de conflito, pela notoriedade. Matam-se e morrem pessoas em função do lucro que elas podem trazer para a indústria e a indústria é um negócio. Ponto. Ao contrário do cinema na Europa e noutros territórios, lá não há filme que não seja feito para gerar lucro. Nós gostávamos de ter mais público, mas fazemos obras de arte, que é algo completamente diferente. Lá também fazem, mas é preciso ter uma componente financeira muito forte que sustente a indústria. Mas Hollywood neste momento é um Luna Park que tem os estúdios e visitas guiadas para turistas e tem uma tabuleta lá no meio da montanha a dizer Hollywood, mais nada. E é onde as estrelas têm as casas de luxo.

As greves dos argumentistas e dos atores em Hollywood prosseguem. Os estúdios não aprendem a lição?

Como eles estão a gerir o dinheiro, estão a tentar assobiar para o lado, a chorar e a dizer que não têm dinheiro. As plataformas de streaming andaram tanto tempo felizes e contentes com números de negócio brutais, 30 e 40 milhões de viewers nas primeiras horas e dias após um filme estrear, que os atores e os players, que no fundo são quem alimenta, em termos criativos, a indústria, começaram a dizer “então e nós, qual é a nossa parte?”. Foi isso que espoletou esta situação, logo numa altura em que o próprio streaming, a própria indústria, está a repensar o modelo. Há aqui uma tempestade perfeita que tem feito que isto se arraste. Quando diz que eles não aprendem, eles não aprendem por uma razão simples: os que viveram na era anterior já não estão cá, quiseram salvar a sua pele na altura e correram em frente; estes têm outras realidades, outros modelos de negócio. Os atores e os argumentistas querem que se reveja o negócio para que sobre alguma coisa para eles. Porque quando tu vês um filme que está na ‘prateleira’ da Netflix, lá escondido e quase sem público, o quase não ter ninguém a ver neste caso significa falarmos de quase uns milhões a verem durante uma semana. E isso, se calhar, não entrava nas contas, como eles acham que tem de entrar, e por isso estão neste braço-de-ferro. Temos de ver outra coisa também. Nos Estados Unidos, as associações e os sindicatos que estão por trás das greves são realmente muito poderosos e agregam de uma maneira até dura a atitude dos associados. Repare-se como há milhares e milhares de atores e ninguém furou a decisão de não ir a festivais. No outro dia, o Sylvester Stallone foi ao Festival de Toronto, mas pediu uma autorização para ir, uma vez que ia lá estar na qualidade de produtor e não de ator. Deram-lhe autorização e quando viravam as perguntas para o tema das greves, ele explicava que estava lá na condição de produtor. E estamos a falar do Stallone. As pessoas podem dizer “os atores ganham tanto dinheiro”, mas isto é quase como no futebol. O Cristiano Ronaldo ganha muito dinheiro, os jogadores do Benfica, do FC Porto e do Sporting ganham muito dinheiro, mas há equipas que jogam nas divisões inferiores e não ganham tanto – e também fazem parte do espetáculo.

Olha-se muito para as grandes estrelas, mas depois há outros atores que não recebem o mesmo caché.

Exatamente.

Nada bate um clássico do cinema? Ou não é bem assim?

Não, nada bate um clássico do cinema. Porque os grandes filmes da atualidade foram sempre beber alguma coisa aos clássicos. Na forma de o fazer ou na forma de o contar, a forma de ter a história. O Martin Scorsese diz que, sempre que faz um filme novo, vê não sei quantas vezes um outro clássico – agora não me recordo qual é. A facilidade com que hoje se consegue tecnicamente trabalhar a imagem aligeira muito o processo. Antigamente um filme, um clássico daqueles que nós gostamos muito, aquilo era supermaturado, trabalhado com um sentido que lhe dá características diferentes e únicas. Mas na verdade, para mim, como cinéfilo, nada bate um clássico, porque normalmente, quando se olha para um filme com meia dúzia de anos e ele é muito bom, já o vejo quase como um clássico. Não entendo um clássico como um filme que tem 50 anos, entendo um clássico como um filme que se vê sempre como se fosse a primeira vez.